�������X�c����ͻ��

����?ji��ng)��f������ɽˮ���о�

���|����

����һ

����ˇ�g(sh��)�ǂ��_(d��)�������R(sh��)���d�w����ij�N���x���f����������l(f��)չ�Ěvʷ��������˂��������X�̶Ȳ�����߲�������ˇ�g(sh��)���ʬF(xi��n)��ɫ���_���Ą�(chu��ng)����(g��)�ԵĚvʷ����������������X�Č������ˇ�g(sh��)��һ���w������}�ġ���ʽ���������߳ɾͣ������f��߾���������nj�(du��)�������X����Ȼ���\(ch��ng)��(sh��)�����ֵķ�ӳ����ȥ�������ֱ�ӱ��F(xi��n)��(du��)��Į��N�����ʹ��ɽˮ����������w���߫F���~�x����Ȟ���F(xi��n)��(du��)��Į��N���������ģ���Ȼ���˵���Ȥ����đB(t��i)��������༴�˵��������R(sh��)�������ȥ���˵�˼��������һ��ˇ�g(sh��)�Ͷ��]�������⣬�Ķ��ɞ齩���̰�Ė|�������Ȼ�oȤ��

������

�������f�������ɽˮ�������ܵ���������H��(gu��)��(n��i)��֪����ˇ�g(sh��)���ٝ�S�мӣ����۹���ղؼ҂���V������������BһЩ����(n��i)���ˇ�g(sh��)�^Ҳ�_ʼע���ղ�����䝓�ص�ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ�،��S���r(sh��)�g�����ƶ��������

�������У�����Ҫ��һ��(g��)ԭ����������f��������ɽˮ���ɵĄ�(chu��ng)���ߣ����_������ʽ�����������ʷ��ǧ�����������Ђ��ˣ��|�|�߱�������_�������߅s�rҊ�����f�����rҊ���е�һλ���

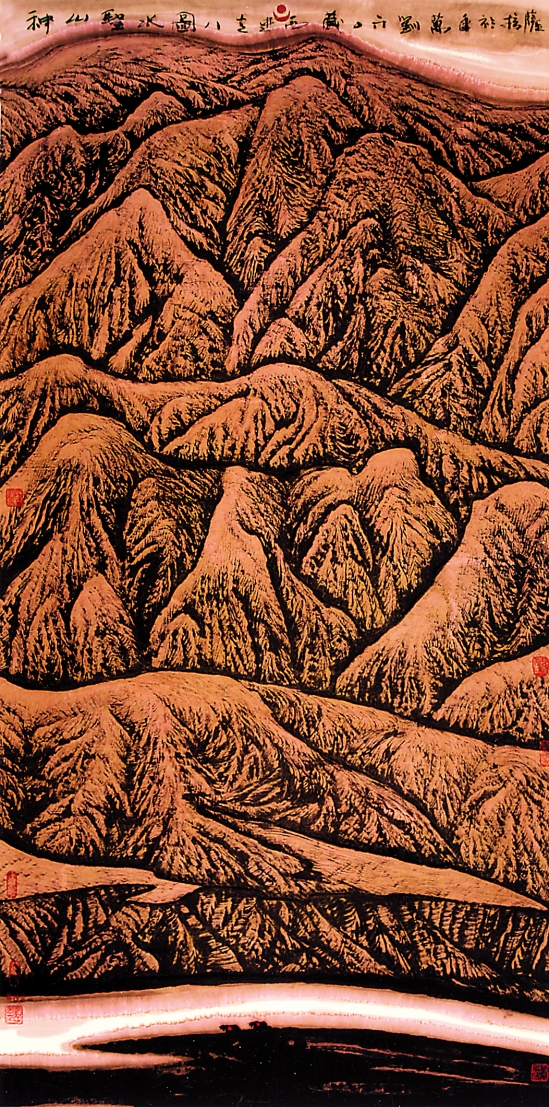

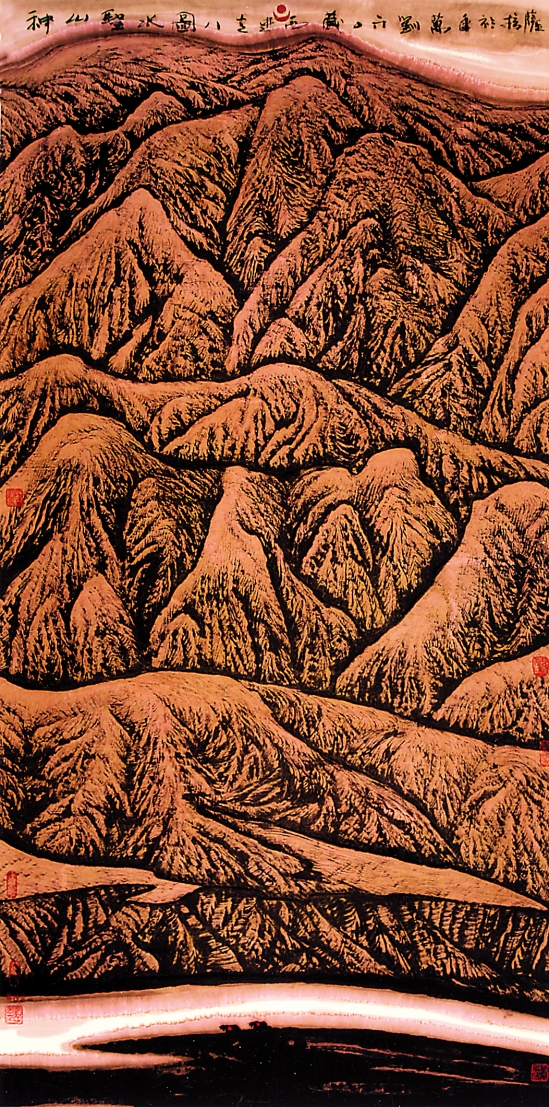

�������Ї�(gu��)ǧ�����ɽˮ�����y(t��ng)�У�Ψ��(d��)����ɽˮ��δ�M(j��n)�뮋��ҕҰ����҂�Ҋ�T��̩ɽ֮�ۣ��Sɽ֮�������ü֮�㣬�Aɽ֮�U(xi��n)������ǣ�����ɽˮ��ʲô������ڂ��y(t��ng)ɽˮ���н^�o�H�С��@���ܲ��f���Ї�(gu��)���y(t��ng)�L����һ��ȱ������������Ї�(gu��)��ʥ�I(l��ng)��������ٝ�ɲ����ijɹ���(li��n)������������ص�������������ԭ���r(n��ng)�������l(f��)���L(zh��ng)�_(d��)1365�����ײ����������څR������Ǿ����@�K�����Ϫ�(d��)һ�o����ѩ��ʥ��������Ї�(gu��)���y(t��ng)ɽˮ���Ѕs�]�ж��c(di��n)���F(xi��n)���@��(y��ng)ԓ���Ї�(gu��)���y(t��ng)ɽˮ���vʷ֮ȱ�����

������(d��ng)Ȼ������@ȱ����������H�����(hu��)�IJ��������Ļ����������������Ҫ߀�ǿ��g���x���b�h(yu��n)������l���ć�(y��n)�ᡣ���Ї�(gu��)�ij�����������صİl(f��)չ��������һ����(n��i)��ˇ�g(sh��)������������������S�������خ�(d��ng)�����B(y��ng)���������@�����(chu��ng)����һ�����@�����ˇ�g(sh��)��Ʒ���L���͔zӰ�@�Nҕ�Xˇ�g(sh��)�䮔(d��ng)���h�����һ��(g��)���˂������J(r��n)�R(sh��)�͘O���������������磬��ÓÓ��չ�F(xi��n)��������ǰ���չ�F(xi��n)�������M�����x�������������ĬF(xi��n)�����(hu��)��ǰ���ò�����������o�k�����\(ch��ng)���V�������(qi��ng)�ҵ�ײ�����F(xi��n)���˵����`�����f�������ɽˮ�������������֮ٮٮ�����

������

��������ɽˮ�^֮��(n��i)��ɽˮ����t����Ȥ��

�������h(yu��n)�ŵ���ɽ�\(y��n)��(d��ng)�������ظ�ԭѸ�����𡣵��F(xi��n)���@߀��һƬ���p���������L(zh��ng)��ɽ�n���ϲ������ɽ������ļ���������������ߵĹ�����������@�������L(zh��ng)���B�d��������M���o�H��ɽ�n��������@�K�겻��������������y������ı�ѩ�������@һ�m��Ⱦ����w�y���𡢴�������һ��(g��)��(g��)������һ�l�l��Ϫ��һƬƬ������������@�ĺ������R�ܵ�ƣ�v�������۵ô�Ϣ����������E������ֻ�в��������Ұ�R��Ұ��ţ��Ұ����(d��ng)����������Ļ�ԭ����������˲����媚(d��)�е�һ�����������韵��ؑ�������_(d��)���Ը��\(ch��ng)��(sh��)����Ʒ����V�������`���ذ��������һ����ɽ������ɽ��һ��(g��)��(g��)�������������������`�Ļ�Ĵ��ڡ�����֮�ﶼ�˸���������ˣ��ɞ���ʥ�ĵط������Ҫ������ȥ�������\�����������������I(xi��n)��һ�С�����Ժ����䏈���f��������ذ���(du��)ɽ�ͺ��ĸ�������Ͳ���(hu��)��ֹ�������̵���𧡣����̰Ѵ���Ȼ����������ˌ�(du��)����Ȼ�ľ�η���������t��ȫ�Ǵ���Ȼ���Շ���(j��ng)�^���L(zh��ng)�Ěvʷ����(r��n)���γɵ��������X���R(sh��)������׃�ɝB���������������`����̎�ĝ����R(sh��)���@�N�����R(sh��)���Dz��������ǧ������������Ϣ���Ļ��Շ����������A(ch��)��

�����������@һ�c(di��n)��������f�������ˡ��J(r��n)ͬ�˲�������(sh��)�`������(du��)����ɽˮ���J(r��n)�R(sh��)���������һ�N��(qi��ng)�ҵ��ڽ̵���\(ch��ng)���M(j��n)��һ�N������������ġ���(zh��)�����w��̈́�(chu��ng)����B(t��i)���

������

������(y��ng)��(d��ng)�f���@�N�w��̈́�(chu��ng)����B(t��i)�������һ�Ђ�����Ʒ�a(ch��n)���ĸ��ɡ���V�������囶����ᣬһ��؞֮������yĪ�ۡ����еĂ���ˇ�g(sh��)������oһ������ˇ�g(sh��)��·�Ͽ�����Ŀ���ɮ����Ž����⣬��Ī�������Ī���ء��͠�����������ߡ���ѩ������R��ʯ���챯���ȵ�����@Щ�����ˇ�g(sh��)�ǿչ�â���䡢��(j��ng)�ò����ˇ�g(sh��)��뢣�����������̎�ĕr(sh��)����͵����Ҳ���������������ԺͶ�������(du��)ˇ�g(sh��)���ڽ�ʽ����\(ch��ng)�ͰV��������͈�(zh��)����͵ġ�

������(d��ng)Ȼ����҂�Ŀǰ�в��ܰф��f���c�@Щˇ�g(sh��)���ǂ����ᲢՓ�������f�������е����|(zh��)�h(hu��n)��(����)����r(sh��)���l��(���A����ď�(f��)�d�c����)����(g��)�˾C�����|(zh��)(�O��(qi��ng)��ˇ�g(sh��)��������Q�ℓ(chu��ng)������ɽˮ���ɵď�(qi��ng)��Ը������(du��)����ɽˮ��ò������(x��)�������w���һ������ğ�������(d��)�ص������w�(y��n)���D�y�������Ěv�����b���{ǰ�˴���ˇ�g(sh��)�I(y��ng)�B(y��ng)��������)������߂��˳ɞ�һ���������^�l�������ԕr(sh��)��������f��سɴ�����

��

�������f������ɽˮ����ͻ���ɾ�������ȁ�������ˇ�g(sh��)���X����ˇ�g(sh��)���X�����������X���⻯����������X����ˇ�g(sh��)���X�Ą�(d��ng)������ˇ�g(sh��)���X�ĽY(ji��)������˂��f�����˺�ʥ�����������һ�w��ͯ�㼃���������ͯؑ��Ԋ(sh��)����ڃ�ͯ��������������ϵ��f�ﶼ�������������ͯȤ���Ԟ���������p���������������������������Ψ�����r����������R(sh��)��ˇ�g(sh��)��Ҫ���h(yu��n)����һ�wͯ���r�۵�������������^����Ȼ�f���Ȼ�f��Ҳ���x���������ĸ��X������@�ͯ�����c������������f���݆�ص�˼�룬���ǰ��˺���Ȼ�ڞ�һ�w��������ͬ�w������f������ɽˮ���Ľ^��̎�����������x������ɽˮ����`�������ʹһ��֦�ɴ։Ѱ�С���o�G�~���r���o����οʾ�Ę䣬һƬ��(ji��n)Ӳ������¶�o�z��ݲ�������r���һ̎��ܛ����(d��ng)߅���נ�����������ʯ��һ��Ρ���B�d�ĺ���ë������Ƶ�ѩɽ���һƬ���w�����S˥�ݼ�Ȼ�o����o�Ļ�ԭ��һ���峺Ҋ�G�ƌ�ʯ�z����(d��)���ˮ̶Ұ�����������Ҫ���˂����f�����y��������֪�Ĺ�������@һ�ж��c�҂��F(xi��n)�����(hu��)���Џ�(qi��ng)�ҵķ����Ĥ���������@�N�����Ĥ�γɵ�İ��������ɞ鄢�f������ɽˮ�������˂���������`��һ��(g��)��Ҫԭ��

�����R��˼���x����������ٝ�@ϣ�D��Ԓ��ͬ�r(sh��)���Ҳָ��ϣ�D��Ԓ�IJ��������ԡ���?y��n)�a(ch��n)��ϣ�D��Ԓ�ĕr(sh��)���h(hu��n)���l(f��)����׃���������ͯ��r(sh��)�������Ԓ�c�����������������f�������ڿƼ��YӍ�߶Ȱl(f��)�_(d��)�ĬF(xi��n)�����(hu��)��������Ա���һ�wͯ�ģ��c����ɽˮͬ�����������ҕ��(du��)�Z(y��)���A ɽ���V�f�����������������������M(j��n)���c����ɽˮͬ���������\(y��n)��������@���y�ܿ��F���������һ�w����֮���������һ�wˇ�g(sh��)�ұ��쑑�˵�����֮�Ķ�Ī�ܡ�

�����ǵ��������ˇ�g(sh��)�DŽ��f����ڽ��������ֻ���@�N��(qi��ng)��ķ����|(zh��)��������������ܔ[Ó�F(xi��n)�����(hu��)�����M���γɵĸ��N�T��͏���������(g��)���(hu��)��ˇ�g(sh��)��ĸ�����w�������Ҳ���ܝ����ā���������͵�ס��į���������(ji��n)�س�����������ʵ�ˇ�g(sh��)�߷��������

������

���������������������������

���������f������������ϲ���(hu��)�Ѓ�Ƭ��ͬ�Ę��~�������Ҳ�Ͳ���(hu��)����ȫ��ͬ�ăɂ�(g��)�����w����������ǿ�¡���������(du��)���������Եİ��գ������ҕ�Xˇ�g(sh��)����������Ї�(gu��)ɽˮ���l(f��)չ��ǧ�������������(du��)��ͬ����ɽˮ��ò��������ġ��������γ���һ�����������ļ�����������S����ͬ�ĕr(sh��)�����������ͬ�Į�����������x��ɽˮ��ͬ�����Խ��x��һ����ɽˮ������վ��ǰ�˵ļ��϶����L(zh��ng)��һ��(g��)�r(sh��)����ɽˮ���L(f��ng)��(bi��o)���������Ȼ������������f��s�]���@ô���\(y��n)�������

�������f���挦(du��)����һ��(g��)��ȫİ����������������ǻ�ԭ�����������r���������������(d��ng)��ɽ�w��������Ƿ·������v�ă�����������Dz�����ɽ�{���g�ķ�����������������H���^�h���IJ��콛(j��ng)����������Ƨ��һ�Ǻ�Ȼ�ʬF(xi��n)���{(l��n)���`��l(f��)�ʥ���ȵ�����������ص�ɽˮ���f����������������(d��ng)�����`�������ɽˮһ����Ąx���g��������·�һҊ���đ��ˣ�˲�g��һ�N�|늵ĸ��X������������ӿ����������Ѫ���v���������w���^������������S������������������R(sh��)�ر�һ�N���F(xi��n)�������̼������������ʳ����ζ�������ҹ��������������������X��(k��)���A���һ���Ї�(gu��)ɽˮ����������������Ҳ���һ�������Á����F(xi��n)����ɽˮ�Ĺ������������(qi��ng)�ҵı��F(xi��n)������ˇ�g(sh��)���ܜ�(zh��n)�䲻��֮�g�γɾ��ì�����������ν�Q�@�Nì��������������ЃɷN�����������һ���{�p���죬�\(y��n)���Ї�(gu��)ɽˮ�����y(t��ng)�����ԼӸ�������������ξ�ò��������������J��ư�������Ŀǰ���������Ă�(g��)�e����ɽˮ�������������������R�����������͘�(bi��o)�}����������̓�(n��i)��ɽˮ�]���م^(q��)�e����������������菽���������(d��)��(chu��ng)�T���������̽��һ�ױ��F(xi��n)����ɽˮ��ò�����ļ����������

������(chu��ng)����(g��)�ԛQ���˄��f��ֻ��ȥ�ߵڶ��l·��������������ж��D�y������������L(zh��ng)�����������(f��)�s����������؟(z��)��(�@؟(z��)�β�����ӵ��������������ˇ�g(sh��)���X�����wҪ��)���������͛Q������ȥ���������ȡ�������Q���T����������o����������@��(du��)���f����Ǿ������(zh��n)�������Ҳ���y�õęC(j��)������������f����������ƺ����ܵ�һ�N��ʾ����������������\(y��n)֮�����ʾ�������g��(zh��)�������ԑ��ڄ�(chu��ng)���Ի��(d��ng)��������������f��õ����\(y��n)֮��Ĵ�����������(d��ng)Ȼ���������

������

�������f�������L��֮·���������ȫ�������Ć��������������С��ϲ�g�������������(du��)�������������������y(t��ng)������С���ԑ�������������gˇ�g(sh��)��Ѭ���������ʹ�����L�����x�õ���ְl(f��)����������������������������r(sh��)���ľ����������ʹ���]���M(j��n)��ߵȌW(xu��)��ϵ�y(t��ng)�W(xu��)��(x��)�L���ęC(j��)��(hu��)�����������һ�w�������Ұ�ķN����������ڟo�����ϵ���Ȼ�h(hu��n)���{(j��ng)�L(f��ng)��(j��ng)�����ɳ��L(zh��ng)��������@�c���f��һ�Nȱ����������㌎�f��һ�N��(y��u)��(sh��)��������S�����f��������Һܶ�������g(sh��)�W(xu��)Ժ���B(y��ng)������������e���R��ʯ���S������������S�еȵ���������\(ch��ng)�Ԟ�Ȼ����������g(sh��)�W(xu��)Ժ�������۽��_����������ˇ��տ�������������������������@Щ�����ⲿ������������Q��һ��(g��)���ܷ�ɞ�ҵ���Ҫԭ��߀�Ǯ����Լ��������������������������������w�(y��n)���������֪�������������(zh��)��������������J(r��n)�R(sh��)��ץס�C(j��)�����ǻ۵ȵ��������

�����]�пư�ČW(xu��)�g(sh��)����������ȱ���������Ū����Ҳ�ǃ�(y��u)��(sh��)���������?y��n)�]�п���������������������R�пյ�ȥ��(d��)��(chu��ng)����������Ը���ע����������V�؎����컯����(d��ng)Ȼ��������@���f��������ȫ�W(xu��)�g(sh��)������������䌍(sh��)���f���ע����ˇ�g(sh��)���W(xu��)��(x��)���������������(du��)ʯ���L��ˇ�g(sh��)�͘O���Ƴ���������������������S�����õĖ|�����������턢�f�ꌦ(du��)���M(j��n)�Ĵ����g(sh��)�W(xu��)Ժ����O���������ҕ����������@һ�ж��ǵ��]�g����������ԭ�е�ˇ�g(sh��)˼�S���������ʹ����S��������������J����������_������������(ji��n)������������F(xi��n)�����˵�������������h(yu��n)��������µĎr��������������@�N���F(xi��n)����������(d��ng)���档ˇ�g(sh��)���X��������f�������������X��һ�N���F(xi��n)���x���������(d��ng)�����������һ�Nˇ�g(sh��)ģʽ�������Ҏ(gu��)���͗l��֮�����������Ó�x���r���������(g��)�w������������ÌW(xu��)����Ҏ(gu��)�ɺ����յļ��ɸ��õ�ȥ��(chu��ng)������������ڄ�(chu��ng)����^���в���������������S������������{���γ��Լ���Ŀ����������̗l���x�߅sʳ�Ų����������ҕ�@ЩҎ(gu��)������������ɞ������ɣ����ɸ��ģ������������`�Լ��Ľ̗l�Ϳ�������������һЩ��������������Ҍ������ٺ���Ʒ������(d��ng)���x�͵���W(xu��)����ϵ�M(j��n)���������������s���F(xi��n)�˃ɷN��Ȼ�෴�ĽY(ji��)����һ�N���绢�������������(chu��ng)����څ����������������������һ�N�s���@Ҏ(gu��)����ģʽ�������^�X�����������֪��Ό�������������Ķ�ÿ�r��������������ɲűM����������f�ꡰ�������Ī���Լ�׃�����������������һֻ��ɽ�ͻ��������ԭ����������εذ���סˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)�������һ��֪�R(sh��)�������Ҏ(gu��)����������������L(f��ng)�����ɵ���������y(t��ng)�y(t��ng)�����������������(w��)��ˇ�g(sh��)���������X�������

������

���������������������������������һ�����Ԫ�ؾ����������������(d��ng)�w�F(xi��n)�������һ��(g��)��������������������һ��ˇ�g(sh��)�l(f��)չ�����B����������������(d��ng)�������������Ī����顱��������������������ˇ�g(sh��)���M(j��n)�넓(chu��ng)����B(t��i)�ġ����ء������������ˇ�g(sh��)��ͨ�^ˇ�g(sh��)�ֶλ����^֮������^ˇ�g(sh��)Ʒ����Ҫ���_(d��)�ă�(n��i)�ݡ�������������һ֦һ�~���P(gu��n)�顱���������ˡ�һ�о��Z(y��)�����Z(y��)������������Ԫ��֮�T�����������������ˇ�g(sh��)Ʒ��ͬ��ľ����Ҫԭ����������ČW(xu��)��Ʒ���������������������������L��������������

�������^���f�������ɽˮ�����������(qi��ng)�ҵ���Л_��(d��ng)�������ͨ�^������_(d��)�ØO������������ǷN�]�Еr(sh��)�gӛ���ā����U����������ǷNԭʼ��B(t��i)��Ѫ�Ԛ��|(zh��)��������ǷN��ʎ���b������]����������v�M���H��Ұ�����B(t��i)��������ǷN�·��ڰl(f��)�������������Û��������ھ�(qi��ng)���L(zh��ng)��ɽ�ػ������������������ѩ���������h(yu��n)̎��ƽ�����(d��ng)�Ď�ֻ��ţ�������������ɽҰ�������Ժ��ˮ�\(y��n)��Ďׂ�(g��)ɳ�������������һƬ��Į߅���c(di��n)Ⱦ�Ď����ŵĿݘ���������ȵ�����������������B��(qi��ng)��?f��n)����Z(y��)�Է�̖(h��o)��������������ڳ�����Ϧ�ջ\��������ɽˮ��������ߔ��_����������_���傥�����������ѩ���ɾ����ͿẮ���ӵ���Ȼ�h(hu��n)���γɏ�(qi��ng)�ҵČ�(du��)����������@������ͬ���k���ă�(n��i)�������������

�����������˂������w�(y��n)�����������ĵط��������Ҳ������H��ľ�������(gu��)��������c�������@��(g��)�ﻯ�����γɌ�(du��)���ăɘO��������鲻����ؓ(f��)�����`���Ͽ|�|��ˬ���L(f��ng)���������� �����ġ���Ȫӳ�¡���푘���Ҫ��������ôƷ�p���f�������ɽˮ������Ҳ��(y��ng)ԓ���ҝ�������������ֹ�Ŀ�������

������

��������̓�o�~���Ė|�������������Ҋ�������������ˇ�g(sh��)�ҵĹ�������������DZ��F(xi��n)���ê�(d��)����ˇ�g(sh��)�Z(y��)�����ﻯ���˂��� ����������^����������x��������ɸе�ˇ�g(sh��)Ʒ�����������������һ�гɹ���ˇ�g(sh��)������������ڿ����Ғ�܉���đ�(y��ng)�ֱ��_(d��)�Լ�˼�����IJ��|(zh��)�ͼ�����������е������ض�������������ɞ�^푡����f�ꌦ(du��)�L�����|(zh��)�ͼ��ɵ����������Ҳ�����f�_(d��)���˯���ij̶��������

����������һ�^���Լ��P(gu��n)�ڻ\����Ī{��������������ڶ�����������ĥ�����������(sh��)�`������������^�ďU����ѩƬ�S���q���w�����������ʹ���^Ҳ�d�^�^������������^Ҳ��(ji��n)���^���������������W(xu��)�����������������������W(xu��)��������(f��)��(f��)���������ӛ��������������ܺ�����������њq���P(gu��n)���T�⣬�����ij�����һ�������������������һ������(du��)���f����������˱���������������L����һ�п��ԇL�Ľ��|(zh��)����������焢��(gu��)��������ӛ��������ʹ�����к��������������������������ɢ�ĸ��X���������߀���^�ݺ������������ţ���������������������ɹ�(ji��)���������ţ�z������������_(d��)�����A(y��)�ڵ�Ч����������l(f��)�F(xi��n)��һ�N���������������@�N���Ͽ���ʹīɫ�ж���ĺ��ظ����������(j��ng)�^8�겻ͣ��ԇ�(y��n)��̽����������ǵ�ͨ������ɽˮ���İ��T�K�ڱ����f���ҵ������_����������������

��������Ͱ͵�����֮�T���_������������f��K��Ʒ�L���˳ɹ���ϲ����������������]�оʹ�����������������^�m(x��)�������������?y��n)顰ˇ�oֹ���������������ʥ���������������һ�ݵ����wͶ�ؾ�����ˇ�g(sh��)��ʥ���h(yu��n);�йª�(d��)��ǰ�M(j��n)����������������ļ��黯��һ���������ĵ�����ɽˮ���������

����ʮ

�����������@��(bi��o)�R(sh��)���f��ˇ�g(sh��)������̵ģ�������ͬ�r(sh��)�ڄ�(chu��ng)��������ɽˮ�������������҂�����(f��)�^Ħ���ɴ����¼��ġ����f������ɽˮ��������������˂��͕�(hu��)�l(f��)�F(xi��n)�����������ˇ�g(sh��)�����v��������������������ڵĄ�(chu��ng)����������Ƿ�ɽģˮʽ�Č���(sh��)��������@��(g��)�r(sh��)������������f�����Լ��P�µ�ɽˮ���c���y(t��ng)ɽˮ�����^(q��)�e���(w��)����������@�N�^(q��)�eͨ�^�Լ���(d��)���IJ��|(zh��)�ͼ���̎�����F(xi��n)��Խͻ���������Խ�r��Խ���������

����������������҂���ǰ�ʬF(xi��n)��ɽɽˮˮ��������Ǐ�δҊ�^�������ص�������ɽˮ���������(d��)�غ�İ���У���һ��ҕ�Xˇ�g(sh��)�������ˇ�g(sh��)Ч������������f�ꚗ���ߑ]��Ҫ�I(y��ng)���ˇ�g(sh��)�Շ�������������@�N��(d��)�غ�İ�������������һ�������o�o�ؾ�ס��������@һ�r(sh��)�ڵ�����ɽˮ�������������ԭ��������L(f��ng)��ʯ����r���������ʯ����������}�A����������ɲ�Ƥ����������S�IJݞ�������������������ѩ�X�������Ұ�ȵȵ�����������|(zh��)��ò�������ØO���|(zh��)������������|Ŀ�@������������ء������������������������컯������������r(sh��)����g���������̵ğ��ܡ�����������@���҂���δ���p�^��ɽˮ��������c�҂����еČ�����Ȥ�͌�����(j��ng)�(y��n)������ͥ��������҂������(li��n)���|�������`�ļ�(d��ng)�����������һƬ�a(ch��n)����������͂��������������ĸ�ԭ���������һƬ����(r��n)����(qi��ng)���ڽ̷Շ�����ɽʥˮ���������һƬ���������˲�����˜�����˳�M�`��������@������������A�����һ�K�����������

������s���ς�(g��)���o(j��)��ʮ��������Ժ�����������f���ڡ������ϴ����ǰ�~�M(j��n)��һ������������P�µ�����ɽˮ�Ѳ��كH�H�����ζ��µġ������c���y(t��ng)ɽˮ�����^(q��)�e����������������ζ��ϵġ��⡱����������(q��)��(d��ng)��(chu��ng)���`����������ڿ��^��ġ�Ļ��A(ch��)�ϣ�ͻ������������������R(sh��)����������X������������w��(g��u)�D����һ�N�Շ���ͻ��һ�N��w����������_(d��)һ�N��Ը���������������r��������L(f��ng)��ʯ��������������������ʯ���ȵ���������ڡ����и���Ԣ��һ�N���⡱�������һ�N���ҵ����^��w����ı��_(d��)��������@�������n��������������������֫E����������o�����������׃���������������(d��ng)����������ĺ����������ԭʼ���ȵ������������_�����҂��Č���ҕ���������҂���һ�N���^�a���ĸ��X��������硶Ϧ��?q��ng)D�������������(m��ng)���ɽ�����������֪ů���������������С������������������Ĺ�ʡ��������{(l��n)�ĺӡ������������ԭʰȤ��������������G�D�����������̓�����硷�����������ɽ����ȵ���������H���}Ŀ������������Ԃ��_(d��)��������Ҫ���_(d��)�ă�(n��i)����w��������@��(g��)�r(sh��)�ڵĮ��������ɽ�������ʯ��������r�������ԭ��������������еļy����������������������^ȥ��ô��(x��)ā��Ҏ(gu��)�����������֔(j��n)������������Ї�(gu��)���y(t��ng)��ɽˮ������ĹP�������Լ���(d��)��(chu��ng)��ˮī���������������(qi��ng)�Ҷ�������չ�ر��_(d��)������ɽˮ��(d��)�е�������������l�S��]���������������L(f��ng)��������P�S��������������S�����������

������s���ς�(g��)���o(j��)90������ڻ����������������������һ��(g��)�_(t��i)�A��������ʬF(xi��n)���҂���ǰ������ɽˮ����������������������Ԫ?d��)���������������C(j��)��ï�����H�С����С��⡱�������߀�С����硱����������شΡ���������зN���Ϸ��Ӯ�(d��ng)���������a(ch��n)������(hu��)��(d��ng)�R�^픡��ĕ�ˬ���յĸ��X�������һ�߂��y(t��ng)ˮīɽˮ�������е�ʿ���A�������е��ǷN�Pī��Ȥ������������������С����ˮ����ɮ��(d��)���������������ï�����������@��������������ʯ����������ɽ��ˮ��������������ɽҰ���������(du��)��������������ȵ���������@Щ�����^��ʿ�˅��c�r(sh��)������龰�������������������W(xu��)����չ����������Է�����[ȫ����������Դ��γɵČ�����������������Ќ�(du��)����Ȼٝ��֎��ğ��������������ֲ��ɱ���؎���ʿ����A�ӪM������į�����j�U�����O���{(di��o)��������@һ����������ڄ��f�������ɽˮ����ʎȻ�o�������������ȫ����Ŀ�������ȫ�µă�(n��i)���������ȫ�µļ����������ȫ�µ��⾳�������������ɽˮ�IJ����������������������������������h(yu��n)����������g��������殐����������F(xi��n)������M�¡������V������������@����һ�K�]�б���Ⱦ�ă������������ѩ�ڡ�����������������������������������������ѩҰ��̎�����������çԭ������������q�ٸ衷���������ʥ��Ұ��������������b�h(yu��n)�ĵط�������������o�˅^(q��)���ء��ȵ���������挦(du��)�@Щ����������������������ܵ��r(sh��)�ռܘ�(g��u)�c�F(xi��n)�����(hu��)�l(f��)����(qi��ng)�ҵě_ͻ����������������(hu��)�Ľ��Xե������Һ֭�ĕr(sh��)�g��������(r��n)�����Ɖĵðٿ�ǧ������Ȼ��������s���b�h(yu��n)��������������ʬF(xi��n)���������Ĵ�����������r(sh��)�g�@����ô��������������e��������Ȝ�ɣ������������p�������ɽҰ�@����ô���o�����������(w��n)���������������������������������C�Ǵ���Ȼ���еČ�������������D(zhu��n)ɽ��ɮ�H��Ұ���IJذ�����������c�@��ɽˮ���C��̎���r(sh��)�g�������ʵ�СϪ�����������ɽ����Ժ���������ƹ�̖(h��o)��������ˏ�(qi��ng)�ҵ�ԑ�����������x�������һ�N�ڽ̵����R(sh��)أȻ�����҂���ѪҺ��������҂�?c��)ڌ?du��)����Ȼ�a(ch��n)����η�����������������������ͬ�r(sh��)�������Ҳ��(du��)�҂�������Ͱl(f��)չ�a(ch��n)���|(zh��)����������Ƿ�Ҳ��Ҫ�M(j��n)��һ������ķ�˼�������

������(d��ng)Ȼ��������@����(g��)�A�εĄ�������������ǽ�Ȼ�������ֻ�Ǵ��w�����������ͬ�r(sh��)������(g��)�A��Ҳ���н�������������@����Կ������f��ˇ;أ�M(j��n)��������·���ʮ���һ��(g��)�A�������������(d��ng)ʢ������������ǰ����Ȼ�����������

����ʮһ��

�������f������ɽˮ���ڄ�(chu��ng)���L(f��ng)�����������Ҳ�c�҇�(gu��)���y(t��ng)ɽˮ�����Ť������(gu��)�ɿ��Y(ji��)�飺���ژ�(g��u)�D����������������������M������������������(sh��)��������ɴ����^С��������M��Ҋȱ�������������׃���������(sh��)�е��|(zh��)��������ֿ����ز������������(x��)�^ǧ׃?n��i)f���������������v����(d��ng)���������(n��i)�����ͦ������������\(ch��ng)�鲻��֮Փ�������

�����҇�(gu��)���y(t��ng)ɽˮ����������܂��y(t��ng)�Ļ���Ѭ�պ�Ӱ푘O����������������Ԋ(sh��)���A����h(yu��n)�����L(zh��ng)�����������?gu��)�ͬ�r(sh��)����Ԋ(sh��)�����������Ԋ(sh��)��Ҳ����ͬ�r(sh��)���ǵ�����������������^Ԋ(sh��)���Ю��������������Ԋ(sh��)�����������֮�^��������؝�(r��n)�غ�������������}�}����������L���Ę�(g��u)�D�����������������ͻ�����`���������퍣��v�������������������������ԝM���������(sh��)�������������������������������f�������ɽˮ���t�c֮�����෴���������?y��n)����е��Â��y(t��ng)��ʽ���·���������o�����F(xi��n)����ɽˮ�IJ�����������n�ź�����������������đ��������Ӗ(x��n)����������������ͮ���ijЩ���c(di��n)��������á��M�����@ɽˮȫò�������������������������g�����������ɽʥˮ���M����(g��)�������g����ҕ�X�������������ʹ�˻ؚw�������w��˼���������

�������˷Q���������������f�ꮋ���ĝM������������o�����͔D�ĸ��X����������Ǵ����������������������������_���ж���������M���������������(sh��)��������������м�(x��)�^Ħÿһ�������������(n��i)���Y(ji��)��(g��u)׃����������������Ұ�����������·����Ժ��������W�(du��)���������������c(di��n)�Y���g��������Ï�(qi��ng)�ҵ�ҕ�X��(du��)������������^�������������������a(ch��n)���S��(li��n)����������w��P�������������Ҋ��������M����׃���������(sh��)���N(y��n)̓�����������(g��)����е��敳��Ȼ����������־���(d��ng)�������˞���E���������Ȼ�����������M����������˄��f������ɽˮ���^(q��)�e���y(t��ng)�Ї�(gu��)ɽˮ������Ҫ��ɫ�������

����ʮ��

�����o��������DŽ��f������ɽˮ���ʬF(xi��n)������һ��(g��)ˇ�g(sh��)�����������

�������@����������o��һ�NЧ���������һ�N�Շ��������һ�N�o��������������ڄ��f�������ɽˮ������������]�мt�m��������������]�й����Ĕ_����������]�Еr(sh��)�ֵ��^��е��������ֻ��ԭ����B(t��i)��çԭ��Ұ����������ɟo�ĕ�Ż�ԭ����������E�����ă����؎���������@�����h(yu��n)�x�F(xi��n)����������Ȼ����(gu��)��������]�Еr(sh��)�gӛ������������߸��_�е��f�������Ѳ�������J(r��n)�R(sh��)��ӛ����ʽ��������|�f˹��ش�������׃������������Ķ���r(sh��)������һ�������ض����ϵ��o�k��������oՓ�����Q�����ֱͦ�L(zh��ng)�Ƿ·��B �Ę���(���o�˅^(q��)���ء�)���oՓ��ɽ�B�dɽ�������W�(du��)��Ȼ���е���B(t��i)(���b�h(yu��n)�ĵط���)��������oՓ��ɽ�h(hu��n)��������ʽ��Ժ��һ��(�����衷)��������oՓ��ɽ�_��һ������ľG̶(������)��������oһ����һ�N���`��֮����o����������@�N�o�ǬF(xi��n)�����������ֺ��y�õ����������������һ�N��Ȼ֮���ĺ��������

�������f�ꮋ�е��o������������ǷN���Ġ��ŵ��o�����������һ�N����Ȼԭ�����е����β��ȵĺ��C�����B(t��i)����������������ڵ�����������ǃ�(n��i)����̎���o�������һ�N�������ۡ��������i�������̩Ȼ��Ȼ������������(zh��n)�����o����������@�N�o�ִ����ڻ�ԭçҰ������������������L(zh��ng)���L(f��ng)���r�w���������������µı���ѩ����������ǰ��ѵ�һ���o�M����r�ȵ������������һ�N������������������ɢ�l(f��)��һ�NҰ�Ժ�Ѫ�Ԛ�Ϣ��������ǷN�����韵��o��֮����������˂���һ�����p������ɽˮ�ğo�F������������@�N�o�ı��������������ӿ��(d��ng)��ԭʼ�����ě_��(d��ng)�ͼ����������ͨ�^�O����µ��������(d��ng)����չ�y�������F(xi��n)�ü�����(d��ng)���ֳ���������

�������f��P�µ�����ɽˮ����������г�һ�N�o�k�ķՇ������������һ�N��U�ĸ��X��������U���e��(qi��ng)�{(di��o)�o����������@�N�o�Ġ�B(t��i)������������҃�������������費�@�����������ɽˮ������֮̎��������������@�N�o�ķՇ��Ǽ�����������������������������Ե���������Ǜ]�Еr(sh��)�gӛ�����]��������(bi��o)�R(sh��)��������b�h(yu��n)���o�k��������dz��r(sh��)������������F(xi��n)��(sh��)��������Ķ�Ҳ����(j��ng)�(y��n)���o�k��������ƺ��M(j��n)��һ�N�ڽ̵ij���������������ܸ��ܵ��@�N�o�k���Ҹ�����������ܱ��F(xi��n)���@�N�o�k�����\(y��n)����������ܰ��@�N���ŵ��o�k������ɽˮ���d�w���V���������ʥ������������@��(g��)������̵�����������������f�������ɽˮ�����o�҂������`һ���a���������Ҳ������������ǰ��������������·�ںη�����ԑ����������o����������@��(du��)��(g��u)�����c��Ȼ���C��̎���������벻�o���档

����ʮ��

��������������DŽ��f������ɽˮ������һ��(g��)�����������

�������@�����^�Ĵ�����������Hָ���f��ɽˮ���ijߴ���������������ָ�Ę�(g��u)�D��������������I(y��ng)��һ�N��ҕ����������������������ؽ�����������ǻ��������

�����Ͳ��|(zh��)������������oՓ���ij߷��ж�����������ټ�����Ȼɽˮ�����������Բ��^�ǜ溣֮һ�ڶ�������������ҵĸ���̎�������ڼ{�fˮǧɽ��һ���������С��Ҋ�����������(sh��)̎��̓�����������������������������g���������(d��ng)�o����������Ҫ�_(d��)���@�NҪ����������Ǵ��ؽ�����������ֹP��Ī���������

�������f������α��F(xi��n)����ɽˮ�ǷN�����������������������������c(di��n)�r(sh��)��������܄�(d��ng)��һ���X����������x�����䘋(g��u)˼��һ��(g��)���c(di��n)�������@�@��(g��)����������������|Ŀ�@�ĵ�ҕ�XЧ�������������?gu��)��{(di��o)��(d��ng)�����е�ˇ�g(sh��)�ֶ��������������\(y��n)��ˇ�g(sh��)�q�C����������Ѵ��С���������(sh��)��̓�������Ӳ��ܛ����(d��ng)���o���������������ЙC(j��)�ؽy(t��ng)һ�������������С�r�����������̓��(sh��)��������Ԅ�(d��ng)���o������������a(b��)�����������ɽ������������̓�����硷�������������Ĺ�����������һ���o�M�Ĵ�ɽ��ɽ�_����R����Ժ��������γɾ�ķ�����������������d��С������������ܵ�������������������ţ������ɽ�ľ�����γ��Ց�(y��ng)��������ڄ��f�������ɽˮ��������������ǰ�����(d��ng)��һ����ʽ����o�M��ɽ�ľ�������������Ĵ�С��(du��)�������������ͻ��������ɽˮ�IJ���������������@�����������־���B��(qi��ng)����������@����������o�M��ɽ����ʹ�˸е���������������o�����n����������������к;��������������

����ˇ�g(sh��)�q�C�����������B�ij������������ԭ̤��D�����������Ě�����������ԭʼ���ȷ��У��M��Ҋ©������(g��u)�D�д��尲��һЩ�ӝ���������ƚ��������С����������w�ݵ���������˸е��M�����������������(d��ng)�r�������������ɽ�w���������^����������ҽ�(j��ng)��ѩ�\(y��n)��(d��ng)ĥ�Z���L(zh��ng)���L(f��ng)���������һ��������������������еĵط��|(zh��)�غ�Ӳ��������еĵط��ַ·���ܛ���ʽq����������@�N�殐�ĵ�ò������ӳ��Ȥ��������硶����������������ʯ������������L(zh��ng)�[�����������ɽ���L(f��ng)⏡������������ԭ֮ʼ���ȵ�����������Ǯ����ê�(d��)�صļ������F(xi��n)����ˮɽ֮�����������

�������f��Ĵ��ͮ������������������496����Ʒ����������Ǵ���������������B�ʽ��ҕ���������ֱ��������������·��x��K�������������Ŀ֮ʹ���������������(d��ng)������������f���ֶ��T�x������������Ą�(chu��ng)����120�����}�顶��ɽʥˮ�D���ľ�����ɽˮ���������͇�(gu��)��ʮ�A�Q�īI(xi��n)�Y��������^���˸е��o���d�^�������������������҂���(sh��)�F(xi��n)���������(f��)�d�ĕr(sh��)�����A���������(y��ng)ԓ��(sh��)�����ǵ��f����������f�������ɽˮ������������H�S������չ���Ї�(gu��)ɽˮ�����}�ĺ͂��y(t��ng)�����������Ҳ���Ї�(gu��)ɽˮ�����y(t��ng)�������µ�ѪҺ���µĻ����������ָ���@һ�c(di��n)�ڮ�(d��ng)ǰ�e��Ҫ��������҂���(gu��)�����ڽ��O(sh��)��(chu��ng)���͇�(gu��)�������������ˇ�g(sh��)���Ї�(gu��)ɽˮ�������������(y��ng)ԓ�ᳫ��(chu��ng)������������^�еĻ��A(ch��)������(chu��ng)����������ڄ�(chu��ng)�µ��^����ʹ���y(t��ng)�õ�������������S���Ͱl(f��)չ����(chu��ng)������������Ї�(gu��)ɽˮ��(��(d��ng)Ȼ�����������N����һ��ˇ�g(sh��))��(f��)�d��Ψһ;����������@���DŽ��f������ɽˮ���Į�(d��ng)�����x�������

��ӡ���(y��)

��ӡ���(y��)